학창 시절 지리 수업의 한 단원에서는 각 지역별 지형의 특징에 대해 다뤘다. 다른 지역들은 이미 기억 속에서 지워진 지 오래지만 내가 나고 자란 지역에 대한 설명만큼은 또렷이 기억나는데, 분지라 여름에 덥고 겨울에 춥다는 것이 그 내용이었다. 어렸을 때는 이 사실이 꽤나 자랑스러웠던 것 같다. 매년 다른 지역에 사는 사람들보다 조금씩 더한 더위와 추위를 겪으며 살고 있다니. 가만히 있어도 날씨에 대한 경험치가 올라간 것 같아 괜히 우쭐했다. 몇 년 전 “대프리카”라는 말이 유행했을 땐 이미 서울에서 생활하기 시작한 지 10년 가까이 지난 뒤였지만 ‘역시 대구는 대구지.‘ 하며 뿌듯해했던 기억이 있다.

그런데 이젠 다 옛말이다. 특정 지역에 국한되지 않고 전국이 유례없는 폭염에 시달리고 있다. 가만히 있어도 숨이 턱턱 막히고 땀이 흐르는 더위에 에어컨은 24시간 풀가동, 미디어에서도 연일 기후 변화에 대해 보도한다. 잼버리 조기 퇴영 등 사회적 이슈와도 연결된다. 생각해 보면 어렸을 때 그 악명 높은(?) 대구에 살면서도 에어컨을 켜는 날은 손에 꼽았었는데, 이제는 에어컨 없이는 단 하루도 생활하기 어려워졌다. 더 큰 문제는 이런 날씨가 해를 거듭할수록 점점 더 심해질 것이라는 사실이다. 사계절이 뚜렷한 나라, 지역별 지리적 특성이 구분되는 나라라는 설명은 내 아이가 학교에 들어갈 때쯤이면 더 이상 교과서에서 찾아볼 수 없을지도 모르겠다.

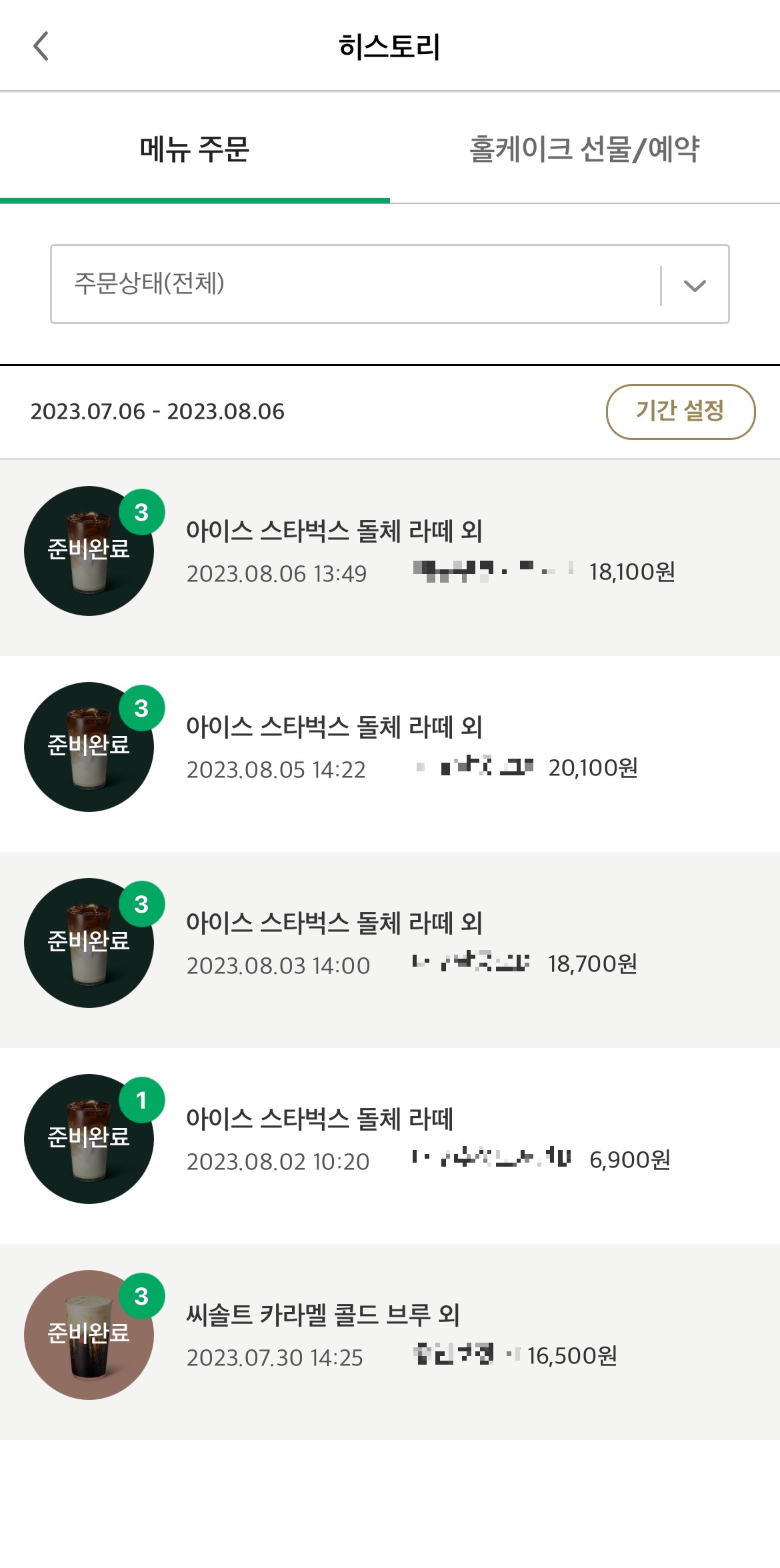

본가에 머무는 지난 며칠간은 달달한 음료로 위안을 찾았다. 그중 최근에 내가 꽂힌 음료는 스타벅스에서 이번에 새로 나온 씨솔트 카라멜 콜드브루. 원래 단 음료, 특히 단 커피는 질색하는 나인데 연이은 폭염에 입맛도 바뀐 모양이다. 빨대로 첫 한 모금 쭉 들이키고 나면 윽 너무 달잖아?! 싶다가도 결국 바닥이 보일 때까지 멈출 수 없다. 당이 혈관을 타고 들어가 금세 기력이 충전되는 느낌이다. (칼로리에 대한 죄책감에 시럽을 정량보다 줄여 주문한 적도 있는데 그랬더니 짠맛이 너무 강해져 밸런스가 맞지 않았다. 그 이후부터는 무조건 오리지널 레시피로 주문한다.) 육아로 온종일 집 안에서만 지내는 동생에게 매일 커피를 배달해주며 착한 언니 노릇을 하겠다는 자기 합리화도 아주 적절했다.

하지만 일상으로 복귀하는 오늘부터는 이 달콤한 유혹과도 작별을 고한다. 이 한 잔이 내게 건넬 수 있는 위안은 기껏해야 20분 남짓. 폭염에 대한 근본적인 해결책이 될 수 없다. 무엇보다 이렇게 계속 마셨다간 열사병보다 당뇨가 먼저 찾아올 것 같다. 점점 깃털같이 가벼워지는 지갑은 말할 것도 없고. 이제 다시 일상으로 돌아가면 핸드 드립의 생활을 이어갈 것이다. 그럼에도 앞으로 '무더위'하면 이 커피가, 그 달콤쌉싸름함이 진하게 기억될 것 같다. 한여름의 소울 푸드, 아니 소울 드링크이자 나의 일탈이었던 이 커피와도 마지막을 고하는 만큼 이 지난한 폭염도 어서 끝이 나면 좋겠다. 에어컨 바람 대신 청량한 가을 바람이 그립다.

'에세이 > 일상이 특별해지는 기록' 카테고리의 다른 글

| 위염을 동반한 숙취 끝에, 다시 건강한 일상으로. (0) | 2023.11.05 |

|---|---|

| 만년필 세계 입문기 (feat. 라미 사파리, 트위스비 에코, 펠리칸 M200) (3) | 2023.10.11 |

| 낙관적 허무주의 (Optimistic Nihilism) (4) | 2023.07.21 |

| 인풋이 넘치는 시대에 아웃풋을 챙기기 위해 (0) | 2023.05.15 |

| 어느 링글 수업에서 나눈 멋진 대화 (feat. 죽음의 수용소에서) (0) | 2022.05.27 |

댓글